La Sala degli Artisti si trovava in un grande granaio con un soffitto elevato che era diviso longitudinalmente da un muro in due parti

Si entrava salendo una scala di legno e ci si trovava dinanzi a qualcosa di meraviglioso. Le pareti erano adornate da pannelli in ceramica di diverse dimensioni e sostenute da supporti mobili; i chiodi sostenevano calchi in gesso, cornici, oggetti in terracotta.

La Sala degli Artisti: a destra in piedi Pietro Murani, a sinistra seduto il prof. Carlini.

Gli artisti più conosciuti sono Angelo Bonotto, Guido Cacciapuoti, Antonio Carlini, Alberto Martini, Mario Gregorj, Cesare Laurenti, Arturo Malossi, Arturo Martini, Piero Murani, Giuseppe Santomaso e Luigi Serena, Gino Rossi, Ugo Arvedi.

Sala per la decorazione delle piastrelle

Vicino alla Sala erano attivi laboratori destinati alla modellatura e pittura di vasi in terracotta, alla falegnameria per le cornici e i supporti, al ferro battuto.

Alla produzione artistica supervisionavano l'imprenditore e gli artisti che non erano solo collaboratori ma anche consiglieri esterni, uomini di cultura che rendevano partecipi gli altri delle loro esperienze e a sperimentare nuove tecniche.

Vi erano richieste di singoli committenti come la preparazione per le grandi Esposizioni nazionali ma anche internazionali, che tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento erano affiancate da pittori, scultori, operai e manovali.

Raramente è presente la firma dell’artista nelle opere d’arte eppure il loro nome era segnato anche per esteso sul materiale cartaceo, sui disegni preparatori, talvolta anche con la data e con degli appunti e tale era la necessità di utilizzare ogni più piccolo spazio che si scorgono dei fogli disegnati dall’una e dall’altra parte.

Dall’archivio storico dello stabilimento si possono ricavare una grande quantità di materiale pubblicitario come per esempio l’insegna pubblicitaria dipinta da Murani.

Fanciulla che dipinge

Insegna pubblicitaria dipinta da Pietro Murani

Insegna pubblicitaria dipinta da Pietro Murani

Angelo Bonotto

Pittore e ceramista, operò nella Fornace Guerra Gregorj tra Ottocento e Novecento. Dipingeva scene campestri, paesaggi veneziani e soggetti di ispirazioni neoclassica.

Assieme all'artista Piero Murani aveva collaborato alla realizzazione di un fregio in mattoncini smaltati raffigurante una danzatrice giapponese con i toni predominanti del verde tenue.

Pietro Murani

(1879 - 1941)

.jpg)

Piastrella in ceramica a rilievo, Piero Murani, cm 16 x 16 cm

Dalle sue mani erano sorte le leggiadre figure dell'arte 'liberty', che testimoniano una

visione serena e armoniosa della vita: ritratti, pannelli decorativi, figurazioni fantastiche

a ornamento di palazzi, saloni ed edifici sacri. Un'arte serena la sua assai distante da quella incisiva e rivoluzionaria del giovane Arturo Martini.

Si distingueva per la sua armoniosa interpretazione della realtà, accostabile a Alphonse Mucha (1860-1939), l'artista boemo pioniere dell'Art Nouveau.

Innumerevoli le sue opere depositate nella Sala Degli Artisti dove realizzò diversi ritratti e pannelli decorativi esposti nelle Esposizioni come quella di Arte sacra di Torino nel 1898, all'Esposizione universale di Parigi del 1900 e all'Esposizione di Bruxelles del 1910.

Dai disegni e dalle bozze cartacee emerge la sua sigla P.M., racchiusa in un grazioso quadrifoglio, che appare raramente nelle opere ceramiche.

Un insanabile contrasto con Arturo Martini, con il quale lavorava alla realizzazione di due Cristi nello stesso periodo, lo portò ad abbandonare la fornace e a continuare la sua attività presso lo studio di Laurenti a Venezia, con grande rammarico di Gregorio Gregorj.

Cesare Laurenti

(1854 - 1936)

Profilo di donna

Cesare laurenti, 1903, 43 x 33 cm

Una delle sue opere più note si contraddistingue per la lunghezza di all'incirca centoventi per cinquantadue metri. Il fregio in ceramica policroma esposto alla Biennale di Venezia nel 1903, fu acquistato dal Comune di Venezia per la Galleria d'Arte Moderna.

Esso ritraeva una serie di personaggi tratti dai capolavori dell'arte italiana, da quelli che per prima si erano sciolti dal dogmatismo bizantino, come Nicola Pisano, con una matrona tratta dalla Nascita del Salvatore, nel pulpito a bassorilievo che si trova a Pisa, a quelli del Rinascimento per giungere fino al Banchetto di Antonio e Cleopatra dipinto da Giambattista Tiepolo.

Questa ideazione fantastica era stata dapprima stesa a fianco di Piero Murani in un lungo cartone diviso in 5 parti, con tratti brevi e decisi dai colori vivaci.

Attualmente il fregio ceramico si trova dal 1985 nel Castello della Mesola a Ferrara, in omaggio a Laurenti.

Antonio Carlini

(1859 - 1945)

Per incarico dell'abate Luigi Bailo, direttore del Museo Civico di Treviso, riprodusse la fascia policroma della Loggia dei Cavalieri. La riproduzione del magnifico fregio in grandezza naturale fu molto apprezzata anche dalla fornace, per la quale realizzò una simile in dimensioni ridotte tramite la tecnica dell'acquarello con splendidi colori su carta opaca.

La fornace aveva fornito su commissione di Carlini, due splendidi vasi raffiguranti scene tratte dal mondo medievale e importante fu il suo contributo durante il cinquantenario dell'Unità d'Italia all'esposizione di Roma nel 1911, quando venne ricostruito un ambiente medievale nella Sala di Treviso dedicata alla Corte d'Amore. L'arredamento semplice ed elegante, ornato da opere ceramiche dai colori predominanti del verde e del giallo e gli affreschi di Carlini alle pareti, ispirati alle varie sequenze dalla Loggia dei Cavalieri.

Guido Cacciapuoti

(1892 - 1953)

Rinomato scultore e ceramista italiano, realizzò una vasta serie di ceramiche notevoli che costituiscono le porcellane Cacciapuoti. La sua maestria artistica nel modellare sculture in porcellana fu apprezzata molto anche dalla Fornace Guerra-Gregorj.

Assieme ad Arturo Malossi lavorava nella Sala degli Artisti, modellando piccole figure di animali dalla forte espressività. Nel 1915 ottiene grande originalità in occasione della mostra d'Arte Trevigiana, nella quale collaborano anche Gino Rossi, Arturo Martini e Arturo Malossi.

Arturo Martini

(1889 - 1947)

.jpg)

Satiretto

Pannello ceramico, Arturo Martini, 1910, 30 x 30 cm

Nato a Treviso nel 1889, frequentava la Scuola d'Arti e Mestieri dove il maestro Giorgio Martini, padre del celebre Alberto, si dimostrava una valida guida.

Cominciava ad avere una certa notorietà nell'ambiente cittadino e divenne allievo del prof. Antonio Carlini, che aveva un proprio studio in città. Tra quanti intravidero del talento il lui, vi fu anche Gregorio Gregorj che l'accolse nella fornace, dove nella Sala degli Artisti trovava una vera e propria scuola che utilizzava lo studio dei grandi classici e la conoscenza dei nuovi stili artistici che gli permettevano di esprimere in un modo unico il suo talento.

Dei futuristi, non gli mancava la sicurezza in sé stesso: "Io e Michelangelo" afferma il giovane artista con tono di superiorità nei confronti della leggiadra e armoniosa arte di Pietro Murani.

Si cimentava nella creazione di piastrelle, vasi decorati nei quali era evidente l'influsso egizio ed azteco e modellava ispirandosi ai classici, statue di grande dimensioni.

Nel 1909 Gregorio Gregorj lo spedì a proprie spese a studiare a Monaco, che allora era considerata con Parigi, la capitale dell'arte europea. Del periodo bavarese, per il quale rimase all'incirca un anno, produsse piccole piastrelle e statuette stilizzate che poi spediva allo stabilimento ceramico.

Mario Gregorj

(1891 - 1973)

Le sue prime esperienze pittoriche risalgono a inizio Novecento quando si cimentava in tecniche nuove assieme ad altri giovani artisti. Aveva sviluppato un rilevante ruolo nella produzione artistica dello stabilimento ceramico. Laureatosi in legge nel 1912, visse discretamente alternando l'attività professionale dell'avvocato e quella di artista. Coltivava un dissidio interiore piuttosto marcato se il padre Gregorio in una lettera scritta a mano lamentava l'aspirazione del figlio a voler trascurare la laurea in legge per dedicarsi all'arte. Eppure non si può andare contro la volontà di un figlio che decise successivamente di affinare la sua abilità artistica trasferendosi a Roma dove si specializzò come incisore di medaglie presso la Zecca di Roma.

Alpino nella prima guerra mondiale, si trovava nel logorante periodo nelle trincee. Qualcuno scriveva tragici appunti come Giuseppe Ungaretti per vincere lo sconforto, Linda Saccomani, moglie di Giorgio Gregorj, negli anni ’30 scrisse una lettera al poeta Clemente Rebora (1885-1957) per chiedergli una frase latina da apporre accanto a una meridiana che voleva far disegnare sulla facciata di una casa in campagna. Affabilmente rispondeva con le seguenti parole "…quam levis hora ruit pueri dum tempus habemus, eca ergo aeternas rite paremus opes …" che vennero poi rappresentate nella meridiana ispirata a un affresco del Veronese, nella Villa Angaran delle Stelle.

Anche la Fornace possiede una delle sue rilevanti opere che raffigura degli arcieri e che è esposta come ornamento nella facciata di uno degli edifici.

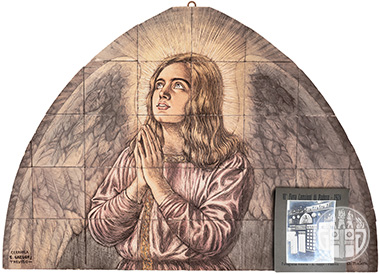

Arturo Malossi

(1893 - 1967)

Angelo

Arturo Malossi, pannello in ceramica policroma di arte sacra,

tecnica della Maiolica, 75x105 cm

Anche Arturo Malossi diede un significativo contributo alla fornace nei primi decenni del secolo, con i suoi piatti decorati e con i suoi pannelli di arte sacra. La sua arte si distingueva per tratti più semplici, lineari ma in un secondo tempo più accentuati durante gli ultimi anni di attività dello stabilimento dall'astrattismo metafisico di Giuseppe Santomaso.

Come il Cacciapuoti, Malossi si dedica alla rappresentazione stilizzata di animali esotici realizzando uno dei suoi pannelli in smalto, in rilievo tra i più importanti, esposto nel 1930 all'Esposizione Internazionale di Barcellona quando lo stabilimento ottenne la medaglia d'oro.

Considerevoli anche le opere in arte sacra prediligendo figure di angeli ma con un tocco moderno. Nel 1940 Malossi cominciava la sua collaborazione con la Ceramica Vicentina di Piero Vaccari e poi con la Manifattura Fontebasso di Treviso e con la Ceramica d'Arte Trevigiana.

La sua tecnica era caratterizzata anche dal graffito e ricercava nuove mescolanze degli smalti e del colore sperimentandole nelle sue realizzazioni.

I suoi piatti decorati furono molto apprezzati alla ventiquattresima esposizione d'arte di Venezia nel 1948 mentre i pannelli in refrattario a graffito furono ammirati alla trentunesima Esposizione d'arte di Venezia nel 1962.

Giuseppe Santomaso

Restava nella Sala degli Artisti Giuseppe Santomaso che aveva introdotto uno stile nuovo, una particolare piastrella in rilievo usata per il rivestimento e la decorazione degli edifici tra gli anni Cinquanta e Sessanta.

Le decorazioni di Santomaso erano utilizzate anche per grandi pannelli decorativi in formelle di ceramica con disegni stilizzati e quasi astratti come quello per la rivestitura della parete di fondo della piscina della motonave "Augustus" varata dai Cantieri Navali di Trieste.